目次

はじめに

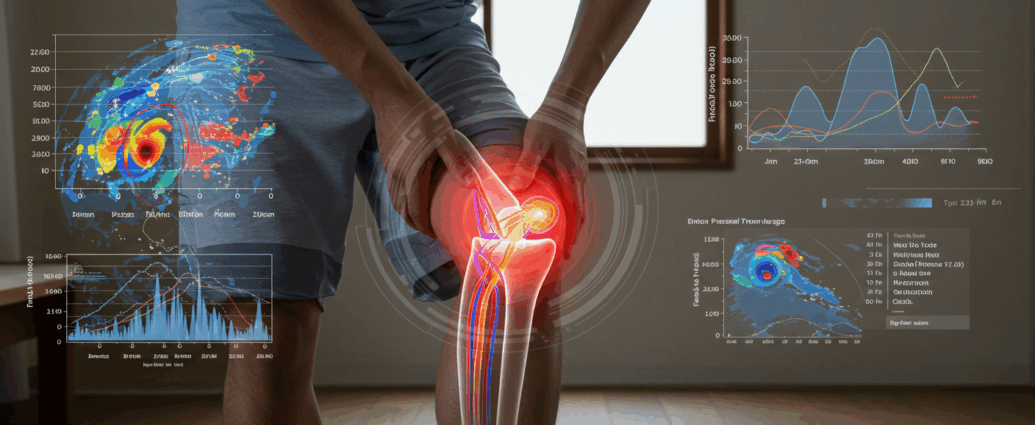

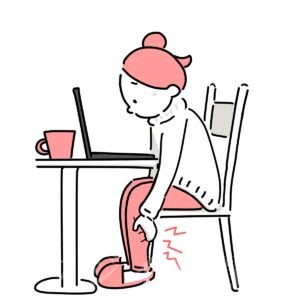

天気予報で「台風接近中」の文字を見るたびに、膝がズキンと痛み出す。

足首がパンパンに腫れて靴がきつくなり、一日中体が重だるい。そんな症状に覚えがありませんか?

台風シーズンになると決まって現れるこれらの不調は、決してあなたの思い込みではありません。

気象の変化と体調の関係は、長い間「迷信」として片付けられがちでした。

しかし近年の研究により、気圧や湿度の変化が私たちの体に確実に影響を与えることが科学的に証明されています。

特に台風が近づく際の急激な気圧低下と湿度上昇は、体内の水分バランスや血液循環に大きな変化をもたらし、それがむくみや関節の痛みとして現れるのです。

「毎年この時期になると体調が悪くなる」「台風が来ると膝が予報してくれる」という方々の訴えには、確かな生理学的根拠があります。

そして何より重要なのは、これらの症状は適切な対策により軽減できるということです。

この記事では、台風時期に起こるむくみと膝の重だるさのメカニズムを詳しく解説し、自宅で実践できる具体的な対策方法をご紹介します。

天気に振り回されることなく、快適に過ごすためのノウハウを身につけて、この台風シーズンを乗り切りましょう。

あなたの体の声に耳を傾け、適切にケアすることで、気象の変化に負けない強い体を作ることができるのです。

「膝が重い・だるい・動かしにくい」台風時期特有の不調と体のメカニズムとは

台風接近時に膝の重だるさを感じる現象には、気圧と湿度という二つの気象要因が深く関わっています。

まず、気圧の変化から見ていきましょう。

台風が近づくと気圧が急激に低下します。通常、海面での標準気圧は1013ヘクトパスカルですが、台風の中心部では900ヘクトパスカル以下まで下がることもあります。

この気圧低下は、私たちの体に様々な影響を与えます。

人間の体は、外気圧と体内圧のバランスを保とうとする性質があります。

気圧が下がると、体内の組織や関節内の圧力が相対的に高くなり、それが関節の膨張や炎症を引き起こす可能性があります。

特に膝関節のように大きな関節では、この圧力変化の影響を受けやすく、痛みや重だるさとして症状が現れます。

さらに、気圧の低下は血液循環にも影響を与えます。

血管内の圧力が変化することで血流が滞りやすくなり、特に下半身では重力の影響も相まって、血液やリンパ液の循環が悪化します。

これが膝周りの血流不良を引き起こし、痛みや重だるさの原因となるのです。

次に、湿度の影響について説明します。

台風接近時には湿度が80-90%まで上昇することがあります。

高湿度環境では、皮膚からの水分蒸発が阻害され、体内の水分代謝バランスが崩れます。

通常、汗として排出されるべき水分が体内に留まりやすくなり、これがむくみの直接的な原因となります。

また、高湿度は自律神経系にも影響を与えます。

湿度が高い環境では副交感神経が優位になりやすく、血管の拡張や体液の貯留が促進されます。

この状態が続くと、特に下肢のむくみが強くなり、それが膝関節への圧迫となって痛みや重だるさを引き起こします。

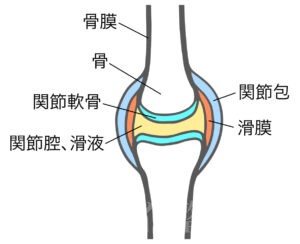

関節内には滑液という潤滑液が存在しますが、気圧や湿度の変化により、この滑液の粘度や量も変化することがあります。

滑液の状態が変わると関節の動きが悪くなり、それが膝の重だるさとして感じられることもあります。

これらの現象は、特に過去に膝の怪我をしたことがある方や、関節炎などの既往歴がある方により強く現れる傾向があります。

しかし、健康な方でも気象変化の影響を受けることは十分にあり得ることなのです。

「湿気で足がパンパン…」台風時期のむくみや膝の痛みを軽くする簡単セルフケアと生活習慣

高湿度環境でのむくみ対策には、体内の水分バランスを整えることと、血液循環を促進することが重要です。

ここでは、すぐに実践できる効果的な方法をご紹介します。

まず、水分摂取の方法を見直しましょう。

「むくみがあるから水分を控える」という考えは逆効果です。

適切な水分摂取は、体内の老廃物を排出し、血液の粘度を下げて循環を改善する効果があります。

ポイントは「こまめに少量ずつ」摂取することです。

一度に大量の水分を取ると、かえってむくみを悪化させる可能性があります。

1時間に100-150ml程度を目安に、常温または温かい飲み物を選びましょう。

食事面では、塩分の摂取量に注意が必要です。

ナトリウムは体内に水分を保持する性質があるため、高湿度の時期は特に控えめにすることが大切です。

代わりに、カリウムを多く含む食品を積極的に摂取しましょう。

バナナ、アボカド、ほうれん草、トマトなどに豊富に含まれるカリウムは、余分なナトリウムの排出を促進し、むくみの軽減に効果的です。

運動による血液循環の改善も欠かせません。

台風接近時は外出が困難になることが多いため、室内でできる軽い運動を取り入れましょう。

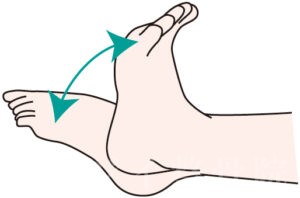

足首の上下運動、ふくらはぎのマッサージ、つま先立ち運動などは、下肢の血液循環を促進し、むくみの改善に効果があります。

特に、足首をゆっくりと回す運動は、ふくらはぎの筋肉を動かして「筋肉ポンプ」機能を活性化させるため、非常に効果的です。

マッサージも有効な対策の一つです。

足首から膝に向かって、リンパの流れに沿って優しくマッサージします。

強く揉みすぎると組織を傷める可能性があるため、手のひら全体を使って撫でるような感覚で行います。入浴後の温まった状態で行うと、より効果的です。

室内環境の調整も重要です。除湿機やエアコンの除湿機能を活用して、室内の湿度を50-60%程度に保ちましょう。

また、足を心臓より高い位置に上げる「足上げ」も効果的です。

ソファに横になって足を壁に立てかけたり、就寝時に足の下にクッションを置いたりすることで、重力を利用して下肢の血液やリンパ液の流れを改善できます。

雨の日や台風の時期に悪化する膝の重だるさを軽くする!自宅でできる湿気対策と関節ケア法

台風時期の不調を和らげるために、自宅でできる具体的なケア方法をご紹介します。

これらの方法は特別な道具を必要とせず、日常生活に無理なく取り入れることができます。

まず、室内環境の湿気対策から始めましょう。

除湿機がない場合でも、新聞紙や重曹を活用した簡単な除湿方法があります。

新聞紙を丸めて部屋の四隅に置いたり、重曹を小皿に入れてクローゼットや押し入れに置いたりするだけで、ある程度の除湿効果が期待できます。

また、扇風機やサーキュレーターを使って空気を循環させることで、室内の湿気の偏りを防ぎ、体感湿度を下げることができます。

膝の重だるさに対する温熱療法も効果的です。

蒸しタオルを膝に当てて5-10分温めることで、関節周りの血流が改善されます。

電子レンジで温めたタオルを使う際は、温度に注意して低温やけどを防ぎましょう。

また、入浴時には膝を重点的に温めることを心がけ、湯船に浸かりながら膝の屈伸運動を軽く行うと、関節の可動域改善にもつながります。

膝周りの筋肉をほぐすストレッチも重要です。

椅子に座った状態で、片足をまっすぐ伸ばし、つま先を手前に引く動作を15秒程度保持します。

この動作により、膝裏やふくらはぎの筋肉が伸ばされ、血流が改善されます。

また、仰向けに寝て膝を胸に引き寄せる動作も、腰から膝にかけての筋肉をほぐすのに効果的です。

足首のケアも見逃せません。

足首を時計回りと反時計回りに各10回ずつ回す運動を、朝昼晩の3回行いましょう。

この簡単な運動により、下肢の血液循環が促進され、むくみの予防につながります。

デスクワーク中でも、足首を上下に動かす「アキレス腱ポンプ」運動を定期的に行うことで、血流の停滞を防ぐことができます。

睡眠時のケアも重要です。

就寝前に軽いストレッチを行い、足の下にクッションや毛布を置いて足を心臓より高い位置に保ちます。

また、膝の下にも薄いクッションを入れることで、膝関節への圧迫を軽減できます。

寝具は湿気を吸収しやすい天然素材を選び、定期的に天日干しして湿気を取り除くことも大切です。

まとめ

台風時期のむくみと膝の重だるさについて、その原因と対策方法を詳しく見てきました。

気圧の低下と湿度の上昇という気象変化が、私たちの体に確実に影響を与えることがわかりました。

しかし、これらの症状は決して避けられないものではありません。

適切な水分摂取とカリウム豊富な食事、室内の除湿対策、そして定期的な運動やストレッチにより、症状を大きく軽減することができます。

特に重要なのは、症状が現れてから対処するのではなく、台風接近の予報が出た段階から予防的なケアを始めることです。

日常生活でできる簡単なケア方法を継続的に実践することで、気象の変化に左右されない強い体を作ることができます。

足首の運動、膝の温熱療法、適切な睡眠環境の整備など、どれも特別な道具や技術を必要としない方法ばかりです。

ただし、これらの対策を実践しても症状が改善しない場合や、痛みが強く日常生活に支障をきたしている場合は、根本的な問題が隠れている可能性があります。

特に、膝の痛みが長期間続く場合や、むくみが片側のみに強く現れる場合は、専門的な評価が必要です。

そのような症状でお悩みの方は、どうかお早めに当院での施術をお受けください。

早期に状態を確認させていただくことで、症状の悪化を防ぎ、より効果的な施術を行うことができます。

この台風シーズンを、体の不調に悩まされることなく乗り切っていただけることを心より願っています。

正しい知識と適切なケアで、気象の変化に負けない健康な毎日を送りましょう。

《柔道整復師・鍼灸師・あんま・マッサージ・指圧師 藤井敦志 監修》

お電話でのご予約

ご予約はお電話

までご連絡ください。

インターネットでのご予約

インターネットからのご予約を受け付けております。

LINEでの予約

LINEからのご予約も可能です。