目次

はじめに

「冷房のせいで肩がこるんです」——これは夏場の診療で最もよく聞く言葉の一つです。

確かに、エアコンの効いた部屋で長時間過ごした後に肩こりを感じる方は多く、多くの人が「冷房=肩こりの原因」と考えているのも理解できます。

しかし、この一般的な認識には大きな誤解が含まれていることをご存知でしょうか。

冷房が直接的に肩こりを引き起こしているわけではありません。真の原因は、冷房環境で長時間過ごす際の「姿勢」や「動作パターン」にあるのです。

エアコンの風を避けようとして無意識に取る姿勢、デスクワークでの前かがみの姿勢、さらには冷房に対する心理的な緊張まで、様々な要因が複合的に作用して肩こりを引き起こしています。

この誤解を解くことは、単なる知識の修正以上の意味があります。

正しい原因を理解することで、より効果的な対策を講じることができ、根本的な改善につながるからです。

「冷房を我慢する」「温める」といった対症療法ではなく、本当の原因にアプローチすることで、快適なオフィス環境を保ちながら肩こりを予防することが可能になります。

この記事では、肩こりの真の原因である姿勢の問題を詳しく解説し、日常生活で実践できる具体的な改善方法をご紹介します。

長年の肩こりに悩まされている方、冷房環境での不調を感じている方にとって、新たな発見と希望をお届けできれば幸いです。

正しい知識で、この夏を肩こり知らずで過ごしましょう。

肩こりがなかなか取れない人へ——実は“無意識の姿勢のクセ”が原因かもしれません

肩こりが慢性化している方には、共通した姿勢の特徴があります。最も代表的なのが「前方頭位姿勢」と呼ばれる姿勢です。

これは、頭が本来あるべき位置よりも前に出てしまった状態を指します。

パソコン作業をしている時を思い浮かべてください。画面を見ようとして、無意識に顔を前に突き出していませんか?

この姿勢が続くと、頭の重さ(約5-6kg)を支えるために、首や肩の筋肉が過度に働かなければなりません。

通常、頭は背骨の真上に位置することで、最小限の筋力で支えられるように設計されています。

しかし、前方に出ると、その重さは倍以上に感じられ、筋肉への負担が急激に増加するのです。

次に多いのが「猫背」の姿勢です。長時間のデスクワークにより、胸の筋肉が縮み、背中の筋肉が伸ばされた状態が続きます。

この状態では、肩甲骨が外側に広がり、肩が前に巻き込まれます。

すると、肩周りの筋肉が常に引っ張られた状態となり、血流が悪くなって痛みやこりを感じるようになります。

「巻き肩」も見逃せない姿勢の癖です。

これは肩が内側に巻き込まれた状態で、スマートフォンの長時間使用や、デスクの高さが合っていない環境で作業することで起こりやすくなります。

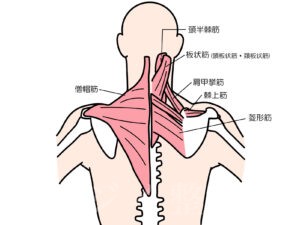

巻き肩の状態では、肩甲骨周りの筋肉が正常に働かず、僧帽筋や肩甲挙筋といった肩こりに関係の深い筋肉に過度な負担がかかります。

また、冷房環境特有の問題として「防御姿勢」があります。寒さを感じると、人は無意識に肩をすくめ、首を縮める姿勢を取ります。

この姿勢は本能的な防寒反応ですが、長時間続くと筋肉が緊張状態で固定され、血流が悪化して肩こりの原因となります。

特に、エアコンの風が直接当たる座席にいる方は、この防御姿勢を一日中続けることになり、深刻な肩こりを引き起こすことがあります。

さらに問題なのは、これらの悪い姿勢が「習慣化」してしまうことです。

筋肉には記憶機能があり、間違った姿勢を長期間続けていると、それが「正常」だと認識してしまいます。

その結果、正しい姿勢を取ろうとしても違和感を感じたり、すぐに元の悪い姿勢に戻ってしまったりするのです。

肩こりに悩まされないために——“正しい姿勢”と毎日できる小さな意識づけとは?

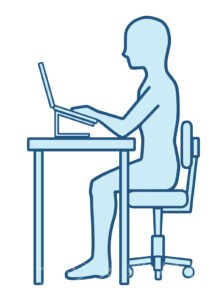

正しい姿勢を身につけることは、肩こり解消の最も重要なポイントです。まず、理想的な座り姿勢から説明しましょう。

椅子に深く腰掛け、背もたれに背中をつけます。この時、耳、肩、腰が一直線上に並ぶのが理想的です。

頭は背骨の真上に位置し、あごは軽く引いた状態を保ちます。肩の力は抜き、肩甲骨を軽く背骨に寄せるように意識します。

足裏全体を床につけ、膝は90度程度に曲げます。

パソコン作業の際は、画面の位置が重要です。画面の上端が目線の高さか、やや下になるよう調整します。

画面が低すぎると首を下に向ける必要があり、高すぎると首を反らせることになり、どちらも肩こりの原因となります。

キーボードは肘が90度程度になる高さに置き、マウスはキーボードと同じ高さで操作します。

立ち姿勢でも同様の原則が適用されます。壁に背中をつけて立った時、後頭部、肩甲骨、お尻、かかとが壁につく状態が理想的です。

この時、腰と壁の間に手のひら一枚分程度の隙間があるのが正常です。

日常生活で特に意識したいポイントをいくつかご紹介します。

まず、スマートフォンを見る時は、端末を目線の高さまで持ち上げることです。

下を向いて画面を見続けると、首に大きな負担がかかります。

また、重い荷物を持つ時は、片方の肩だけでなく、両肩でバランスよく持つか、キャリーバッグを活用しましょう。

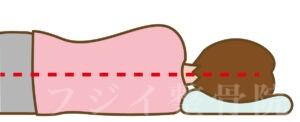

睡眠時の姿勢も重要です。枕の高さは、横向きで寝た時に背骨が真っ直ぐになる高さが適切です。

高すぎても低すぎても首に負担をかけます。また、うつ伏せ寝は首を大きく捻る必要があるため、避けることをお勧めします。

姿勢を維持するためには、定期的な姿勢チェックが効果的です。

スマートフォンのアラーム機能を使って、1時間に一度姿勢をチェックする習慣をつけましょう。

また、鏡を見た時や、エレベーターの扉に映る自分の姿を見た時も、姿勢チェックの良い機会です。

正しい姿勢を維持するためには、関連する筋肉の強化も必要です。

特に、深層筋群と呼ばれる姿勢維持筋を鍛えることで、自然に正しい姿勢を保てるようになります。

簡単なエクササイズとして、壁に背中をつけて行う腕の上下運動や、肩甲骨を寄せる運動などが効果的です。

つらい肩こりには“温めケア”が効果的!自宅でできる血行促進セルフケアのすすめ

正しい姿勢を意識していても、すでに緊張してしまった筋肉をほぐすためには、積極的なセルフケアが必要です。

ここでは、オフィスでも自宅でも簡単にできる、血行促進と筋肉の緊張緩和に効果的な方法をご紹介します。

最も手軽で効果的なのが「温熱療法」です。蒸しタオルを使った温めケアは、特別な道具を必要とせず、すぐに実践できます。

濡らしたタオルを電子レンジで1分程度加熱し、適温になったら首や肩に当てます。

温度は触って心地よく感じる程度に調整し、5-10分間当て続けます。温めることで血管が拡張し、血流が改善されて筋肉の緊張が和らぎます。

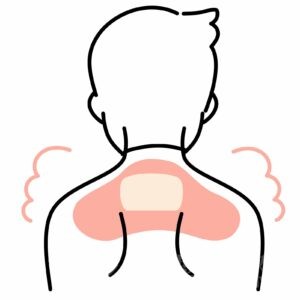

使い捨てカイロを活用する方法も効果的です。特に肩甲骨の間や首の付け根にカイロを貼ることで、深部まで温めることができます。

オフィスでは薄手のカイロを衣服の上から貼り、低温やけどに注意しながら使用しましょう。

また、両手をこすり合わせて温め、その手で首や肩を包むように当てるだけでも、即座に血行を促進することができます。

入浴時のケアも非常に重要です。38-40度のぬるめのお湯に15-20分程度浸かることで、全身の血行が促進されます。

入浴中に首や肩を軽くマッサージすることで、より効果を高めることができます。

シャワーを使った温熱療法も有効で、40度程度のお湯を首や肩に2-3分間当て続けることで、ピンポイントで血行を改善できます。

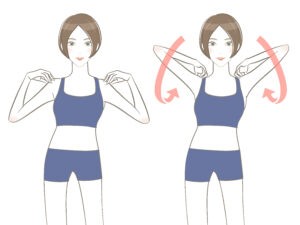

簡単なストレッチも血行促進に効果的です。首をゆっくりと左右に傾ける、肩を大きく回す、肩甲骨を寄せるといった動作を、呼吸を意識しながら行います。

特に効果的なのは「肩甲骨はがし」と呼ばれる運動です。

両手を胸の前で組み、背中を丸めるようにして肩甲骨を外側に広げ、その後肩甲骨を背骨に寄せるように胸を張ります。

この動作を10回程度繰り返すことで、肩甲骨周りの筋肉がほぐれ、血行が改善されます。

マッサージによるセルフケアも効果的です。指の腹を使って、首の付け根から肩にかけて、円を描くように優しくマッサージします。

強く押しすぎると筋肉を傷める可能性があるため、「気持ちいい」と感じる程度の圧力で行うことが重要です。

テニスボールを使ったセルフマッサージも効果的で、壁とテニスボールの間に背中を挟み、ボールを肩甲骨周りに当てながら体重をかけてマッサージします。

まとめ

冷房と肩こりの関係について、多くの誤解があることをお伝えしてきました。

冷房そのものが直接的な原因ではなく、冷房環境で長時間続ける姿勢や動作パターンこそが、肩こりの真の原因であることがわかりました。

前方頭位姿勢、猫背、巻き肩、そして冷房に対する防御姿勢など、現代人に共通する姿勢の問題を理解し、正しい姿勢を身につけることが根本的な解決につながります。

また、温熱療法やストレッチ、マッサージといったセルフケアを組み合わせることで、症状の改善と予防が可能になります。

重要なのは、これらの知識を日常生活に継続的に取り入れることです。

一時的な対策ではなく、正しい姿勢を習慣化し、定期的なセルフケアを行うことで、肩こりに悩まされない生活を実現できます。

特に、1時間に一度の姿勢チェックや、毎日の入浴時のケアなど、小さな習慣の積み重ねが大きな変化をもたらします。

ただし、これらの対策を実践しても症状が改善しない場合や、痛みが強く日常生活に支障をきたしている場合は、専門的な施術が必要な可能性があります。

慢性化した肩こりには、筋肉の深い緊張や関節の可動域制限など、セルフケアだけでは解決が困難な問題が隠れていることもあります。

そのような症状でお悩みの方は、どうかお早めに当院での施術をお受けください。

早期に状態を確認させていただくことで、症状の悪化を防ぎ、より効果的な施術を行うことができます。

この夏、正しい知識と適切なケアで、肩こりのない快適な毎日を過ごしていただけることを願っています。

《柔道整復師・鍼灸師・あんま・マッサージ・指圧師 藤井敦志 監修》

お電話でのご予約

ご予約はお電話

までご連絡ください。

インターネットでのご予約

インターネットからのご予約を受け付けております。

LINEでの予約

LINEからのご予約も可能です。