目次

はじめに

梅雨の季節になると、「足がむくんで靴がきつい」「腰痛が悪化する」などの不調を感じる方が増えます。

「梅雨だから仕方ない」と諦めている方も多いのではないでしょうか。

実は、この時期に感じるむくみと腰痛には、意外な関係性があることをご存知でしょうか。

梅雨時期には気圧の変動や湿度の上昇により、体内の水分バランスが崩れやすくなります。

その結果、足や手などにむくみが生じ、それが思わぬ形で腰への負担となり、腰痛を引き起こしたり悪化させたりすることがあるのです。

特に、デスクワークが多い方や立ち仕事が多い方、また運動不足の方にとって、この季節の体調管理は重要な課題となります。

「朝起きると靴下の跡が残るほどむくんでいる」「夕方になると腰が重く感じる」「天気が悪い日ほど腰痛が強くなる」など、

このような症状に心当たりはありませんか?

これらは単なる偶然ではなく、気象条件と体の状態が密接に関連している証拠かもしれません。

また、梅雨時期の不調は心理面にも影響します。長く続く曇り空や雨の日々は、気分の落ち込みや活動量の低下を招き、

それがさらに体の不調につながるという悪循環に陥りやすくなります。

しかし、これらの不調は適切な知識と対策があれば、十分に改善や予防が可能です。

むくみと腰痛の関係性を理解し、日常生活の中で実践できる簡単なケア方法を知ることで、梅雨の季節も快適に過ごすことができます。

このブログでは、梅雨時期のむくみと腰痛の意外な関係性を解説し、効果的な改善方法をご紹介します。

つらい症状を和らげ、この季節を健やかに過ごすためのヒントを見つけてください。

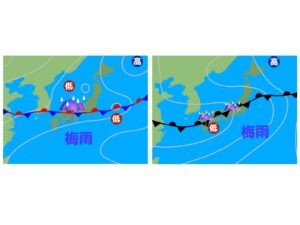

気圧と湿度が体に与える意外な影響 – なぜ梅雨や台風で体が重く感じるのか?

梅雨時期の特徴である気圧の変動と湿度の上昇は、私たちの体に様々な影響を与えます。

多くの人が経験する不調の背景には、これらの気象条件が深く関わっています。

ここでは、気象変化がどのように体に影響するのか、そのメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

まず、気圧の低下による影響について考えてみましょう。

梅雨前線が近づくと気圧が下がりますが、この気圧の低下が体内の水分バランスに影響を与えます。

気圧が下がると、体内の組織や細胞内の圧力との差が生じ、体液が組織間にとどまりやすくなります。これが「むくみ」として現れるのです。

例えば、気圧が1ヘクトパスカル下がると、体内では約13.6ミリメートルの水柱圧に相当する変化が起こります。

梅雨時期には、数日間で5〜10ヘクトパスカル程度の気圧変化が起こることも珍しくなく、これが体液の分布に大きな影響を与えるのです。

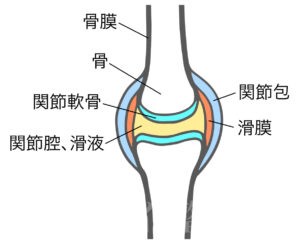

さらに、気圧の変化は関節内の圧力にも影響します。

関節内には滑液という液体が満たされていますが、気圧が低下すると、この滑液の圧力が相対的に高まり、関節を膨張させる方向に働きます。

これが腰椎の関節や椎間板にも影響を及ぼし、腰痛の一因となることがあります。

次に、湿度の上昇による影響です。高湿度の環境下では、汗の蒸発が妨げられ、体温調節が上手く機能しなくなります。

これにより、体内に余分な熱がこもりやすくなり、血管の拡張や体液の貯留が促進されます。

また、高湿度は皮膚からの水分蒸発を減少させるため、通常であれば汗として排出される水分が体内に留まりやすくなります。

湿度が70%を超えると、皮膚からの水分蒸発効率は約30%低下するというデータもあります。

梅雨時期には湿度が80-90%に達することも多く、体内の水分代謝に大きな影響を与えるのです。

また、気象変化は自律神経系にも影響します。

気圧の変動や湿度の上昇は、交感神経と副交感神経のバランスを崩す原因となり、血管の収縮・拡張の調整機能が低下します。

これにより、末梢血管の拡張が進み、むくみやすい状態が作られます。

特に注目すべきは、これらの気象変化が睡眠の質にも影響することです。

高湿度の環境では睡眠の質が低下しやすく、それが体の回復機能を低下させ、むくみや腰痛の悪化につながる可能性があります。

実際、梅雨時期には睡眠に関する悩みを抱える人が増加するというデータもあります。

当院の患者さんも気温と湿度の変化が多い日は、体も重いし眠りも浅いと悩んでいる声をたくさん聞きます。

腰痛の裏に潜むむくみの影響とは?筋肉と血流に与えるメカニズム

むくみと腰痛は、一見すると関連性がないように思えますが、実は密接に関係しています。

ここでは、むくみがどのようにして腰痛を引き起こす、あるいは悪化させるのか、そのメカニズムについて詳しく解説します。

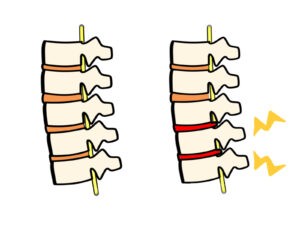

まず重要なのは、むくみによる姿勢や歩行の変化です。足や足首にむくみが生じると、無意識のうちに姿勢や歩き方が変わります。

例えば、足がむくんで靴がきつくなると、足の痛みを避けるために重心の置き方が変わり、歩き方が不自然になります。

この不自然な歩行パターンが、腰椎に通常とは異なる負荷をかけ、腰痛の原因となるのです。

具体的には、足のむくみが強い場合、つま先重心での歩行になりがちです。

これにより骨盤が前傾し、腰椎の生理的な湾曲(前弯)が強調されます。

この状態が続くと、腰椎周囲の筋肉に過度な緊張が生じ、腰痛につながります。

また、むくみにより足首の可動域が制限されると、歩行時の衝撃吸収機能が低下し、その衝撃が腰椎に直接伝わりやすくなります。

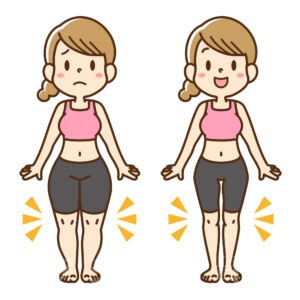

次に、むくみによる体重の増加も見逃せません。

むくみにより体内に余分な水分が溜まると、一時的に体重が増加します。

梅雨時期には平均して0.5kg〜1.5kg程度の体重増加が見られることがあります。

この増加分の体重が腰椎への負担を増やし、特に既存の腰痛がある方では症状を悪化させる要因となります。

さらに、むくみによる筋肉機能の低下も重要な要素です。

むくみが生じると、筋肉内の血液やリンパ液の循環が滞り、筋肉の代謝が低下します。

特に、腰椎を支える重要な役割を果たす腹筋や背筋などのコア筋群が十分に機能しなくなると、腰椎の安定性が損なわれ、腰痛のリスクが高まります。

また、むくみと腰痛の両方に影響を与える共通の要因として、長時間の同一姿勢が挙げられます。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けると、下半身の血液循環が悪化し、むくみが生じやすくなります。

同時に、姿勢の維持により腰部の筋肉に持続的な負荷がかかり、腰痛の原因となります。

この二つの症状は、同じ原因から生じる別の現れ方と言えるでしょう。

睡眠の質との関連も見逃せません。むくみが強い状態では、足の不快感により睡眠の質が低下しがちです。

質の良い睡眠は筋肉の回復や疲労回復に不可欠であり、睡眠不足や睡眠の質の低下は腰痛の悪化要因となります。

これらのメカニズムが重なり合うことで、梅雨時期にはむくみと腰痛が同時に悪化するという状況が生まれるのです。

梅雨の不調を乗り切る!日常生活で簡単にできる体のケアと快適な過ごし方

梅雨時期のむくみと腰痛を改善するためには、日常生活の中で継続できる対策が重要です。

ここでは、すぐに実践できる効果的なケア方法をご紹介します。

まず、食事面での工夫から始めましょう。むくみの原因となる塩分の摂取を控えることが基本です。

具体的には、加工食品やインスタント食品の摂取を減らし、料理の際の塩分量にも注意しましょう。

代わりに、ハーブやスパイス、レモンなどの酸味を利用することで、塩分を減らしても美味しく食べることができます。

また、カリウムを多く含む食品を積極的に摂取することも効果的です。カリウムには余分なナトリウムを排出する働きがあります。

バナナ、アボカド、トマト、ほうれん草などが良い食材です。

例えば、朝食にバナナを取り入れたり、サラダにアボカドを加えたりするだけでも効果が期待できます。

水分補給の方法も重要です。「むくみがあるから水を控えよう」と考える方もいますが、これは逆効果です。

適切な水分摂取は、体内の老廃物や余分な塩分の排出を促進します。

ただし、一度にたくさん飲むのではなく、こまめに少量ずつ摂ることがポイントです。

また、利尿作用のあるハーブティー(たんぽぽ茶やカモミールなど)も効果的です。

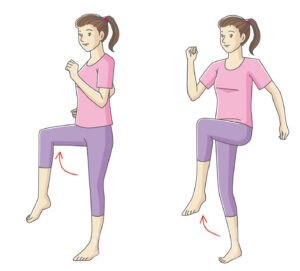

運動面では、循環を促進する軽い運動が有効です。特に、足首や膝の曲げ伸ばし、足指の運動などは、デスクワーク中でも簡単に実践できます。

例えば、1時間に一度は立ち上がり、その場で足踏みをする、階段を使う機会を増やす、などを心がけましょう。

また、就寝前のストレッチも効果的です。特に、腰椎周囲の筋肉をほぐすストレッチは、腰痛の予防と改善に役立ちます。

例えば、仰向けに寝た状態で膝を抱え込むストレッチや、四つん這いの姿勢から背中を丸めたり反らしたりする「猫のポーズ」などがおすすめです。

これらのストレッチを就寝前に5-10分行うことで、質の良い睡眠にもつながります。

まとめ

梅雨時期のむくみと腰痛の関係性と対策について、いかがでしたでしょうか。

この時期に感じる体の不調は、気圧や湿度の変化による体内の水分バランスの乱れが大きく関わっていることがわかります。

むくみが姿勢や歩行パターンを変化させ、それが腰椎への負担となって腰痛を引き起こす、というメカニズムが存在するのです。

このブログでご紹介した対策を実践することで、梅雨時期の不調を大きく改善することができます。

塩分を控えカリウムを多く含む食品を摂取する、適切な水分補給を心がける、循環を促進する軽い運動やストレッチを取り入れるなど、日常生活の中で継続できる工夫が重要です。

また、睡眠環境の整備も忘れてはなりません。湿度の高い季節は睡眠の質が低下しやすいため、適切な温度と湿度を保つよう心がけましょう。

除湿機の使用や通気性の良い寝具の選択なども効果的です。

質の良い睡眠は、筋肉の回復や疲労回復に不可欠であり、腰痛の予防と改善につながります。

さらに、長時間同じ姿勢を続けないことも重要です。

デスクワークが多い方は、定期的に姿勢を変えたり、軽いストレッチを行ったりする習慣をつけましょう。

また、適切な靴の選択や、必要に応じてインソールを使用することも、むくみによる歩行パターンの変化を防ぐのに役立ちます。

ただし、これらの対策を実践しても症状が改善しない場合や、強い痛みがある場合は、専門家への相談が必要です。

特に、腰痛が長期間続いている場合や、足のむくみが片側だけに強く現れる場合、痛みが急に強くなった場合などは、何らかの疾患が隠れている可能性もあります。

そのような場合は、どうかお早めに当院の治療のご予約をお取りください。

早期の適切な診断と治療により、症状の悪化を防ぎ、より早い回復が期待できます。

梅雨の季節は、体調管理が特に重要な時期です。

この記事でご紹介した知識と対策を活かし、むくみと腰痛に悩まされることなく、この季節を健やかに過ごしていただけることを願っています。

《柔道整復師・鍼灸師・あんま・マッサージ・指圧師 藤井敦志 監修》

お電話でのご予約

ご予約はお電話

までご連絡ください。

インターネットでのご予約

インターネットからのご予約を受け付けております。

LINEでの予約

LINEからのご予約も可能です。